令和元年 寒露

色追い人

「染め司よしおか」五代目 吉岡幸雄

寒露

寒露_野草に冷たい露が宿り晩秋の訪れを告げる

ラグビーのW杯が開催されていて、日本代表の躍進で賑やかである。

各国の代表チームを迎える各地の「お持て成し」も概ね評判が良いと云う。

日本戦のスタジアムでは、当然のように「日の丸」が多く揺れている。

「日章旗」が振られると、かの国が騒ぎ問題となるが—

この日の丸について「名君、薩摩藩種島津斉彬(なりあきら)は桜島から昇る太陽に感銘し、これを国旗に用いるべきと幕府に建白書を提出した。太陽を表すこの日の丸の赤は、日本茜の赤である」と、京都伏見の染色家であり研究者でもある吉岡幸雄先生は記されている。

その吉岡幸雄先生が、9月30日に出張先の愛知県春日井で心筋梗塞のために急逝された。

享年73歳で客死されたのであった。

まだまだ先生には、ご活躍して頂かねばならなかった。

「色の探求者」吉岡幸雄

私が吉岡幸雄先生に初めてお会いしたのは、九年前の平成二十二(2010)年師走、京都の写真家岡田克敏さんにご紹介頂いて、伏見の工房にお邪魔した時である。

岡田さんと吉岡先生は、〝鮎釣り仲間〟だとお聞きしたが、釣るのはもっぱら岡田さんで、吉岡先生は食べるのが専門だったらしい。

最初にお伺いした際に、きもの関係の会員誌の連載をお願いした。

以来、平成二十九(2017)年に雑誌が廃刊になるまで、七年間お付き合いをさせていただいた。

その間、打ち合わせの名目で伏見の工房にお邪魔するのが楽しみで、ほぼ毎月、ご多忙である先生の時間を厚かましく頂戴していた。

また工房以外でも、京都で、出張で上京された際に、食事やお酒をご一緒させていただいたこともあった。

私のような者とも、気さくにお付き合い下さって、趣旨が染色に関して真剣である案件ならば、講演料や原稿料の多寡は関係なくスケジュールを調整してお引き受けになっていた、と他の編集者から聞いたことがある。

こんな表現をすると京都の人から怒られるかもしれないが〝京都人独特のいやらしさ〟のないお人柄であった。

吉岡先生は、江戸時代から続く染屋「染司(そめつかさ)よしおか」の五代目であるが、嫡男でないこともあって当初は工房を継ぐ予定はなかった。

早稲田大学を卒業されて、美術出版専門の出版社を経営されていたが、父親の吉岡恒雄四代目の急逝により、40歳で急遽家業を継ぐことになった。

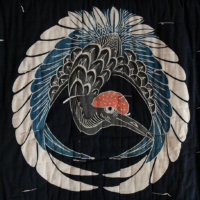

職人としては遅い門出ではあったが、先生の代で化学染料を使うことを一切止め、四代目の頃から工房で働く染め職人「福田伝士(でんじ)」さんと二人三脚で、日本古来の草木染めを、職人として、また研究者として探求された。

英国が見初めた「日本の色」

染色と日本の色を取り扱った「TV番組の監修と出演」「祇園祭のTV解説」や「成田空港/到着通路」「羽田空港国際線ターミナル」のアートディレクション、数々の「著作出版物」、一連の活動に対する「菊池寛賞」受賞、よしおか工房のドキュメンタリー映画『紫』等々、吉岡先生の業績は枚挙にいとまがない。

映画『紫』予告編

映画『紫』予告編

https://www.youtube.com/watch?v=SoGwk7OQ-DM

中でも、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館からの依頼で、よしおか工房が染め上げた布が「日本の色」として永久収蔵されたことは、吉岡幸雄先生と福田伝士さんが日本古来の植物染を追い求めた探究が結実したものと云えるだろう。

先生自身「私は思わず高まる気持ちを抑えながら、一色につき、巾四十センチ、長さ三メートルの絹を用いて染色にとりかかった。植物染で鮮烈に発色する絹の布種を色ごとに決め、麻布も選んだ。飛鳥奈良時代から江戸時代に行われた染色法を駆使したのである__四十年来、ロンドンを訪れては通いつめた博物館に、私共の植物染の仕事が永久収蔵される。この上ない喜びを今も感じている/『AGORA』2017年4月号」と記されている。

※ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(通常V&Aと省略)は芸術とデザインを専門分野とし、そのコレクションの質と内容の豊富さにおいて世界に並ぶものがないと云われる。陶磁器、家具、衣装類、ガラス細工、宝石、金属細工、写真、彫刻、織物、絵画など、3000年余りにおよぶ世界文明の遺物が蒐集されている。(V&A HPより)

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館制作のよしおか工房紹介ビデオ

https://www.youtube.com/watchtime_continue=3&v=7OiG-WjbCQA

宮本武蔵と染屋よしおか

京都で〝吉岡〟という姓に、元々は染屋を生業としていた家が多い。

それは江戸初期のある決闘に遡る。

京都四条西洞院の一角に「吉岡道場」という武芸指南所があった。

かの時代、こういった「道場」には「道場破り」が訪れた。

「吉岡道場」に「道場破り」として挑んできたのが〈宮本武蔵〉である。

道場主の〈吉岡清十郎〉は武蔵の挑戦を受けて敗れてしまう。

世に有名な「一乗寺下り松の決闘」である。

この決闘の敗北をもって「吉岡道場」は染屋へと転身する。

一説に門弟であった李三官(さんかん)が黒染めの技法を教えたと云う説もあるそうである。

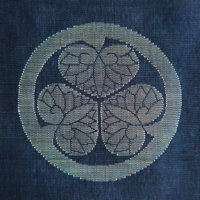

この「染屋よしおか」の黒染め「吉岡憲法黒」が、江戸時代に流行し、「染屋よしおか」は繁盛して、大勢の弟子を抱え、また暖簾分けして独立した弟子は「吉岡」の姓を名乗ったという。

以来、京都では吉岡姓の染屋が多いと聞いた。

吉岡先生の家系も「吉岡道場」の直系ではなく、「染屋よしおか」で修行した職人の一人であるとお聞きしたことがある。

吉岡先生にお願いして工房で染めていただいた反物で、誂えたきものが三点ある。

どれも皆、私の宝物である。

「吉岡憲法黒」——純国産絹秩父産〝いろどり〟の反物を染めたものを羽織に、額裏はタイのジム・トンプソン製〈象の小紋柄シルク〉

どうしても「吉岡憲法黒」の作品が欲しくて、今では数少ない純国産の反物に染めていただいた。額裏は遊んでジム・トンプソンのものをつけた。

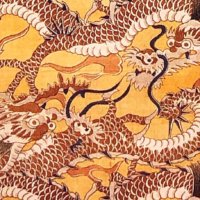

「刈安の鉄媒染」——純国産絹秩父産〝いろどり〟の反物を染め長着に、胴裏の柄〈更紗研究家・熊谷博人氏所有〝雨龍〟柄〉、型紙〈伊勢白子道具彫士・内田勲氏作〉、染め〈更紗染士の中野史朗氏作〉

先生の企画展でこの色を拝見して「一目惚れ」し、純国産絹の反物を染めていただいた。「和更紗」の復刻柄〝雨龍〟を熊谷氏、内田氏,中野氏に協力いただいて、顔料で染めたものを銅裏につけた。

「刈安」——伊那紬の反物を染め長着に伊那紬の白生地を六代目の吉岡更紗さんに染めていただいたモノである。

「染司よしおか」は、1250余年続く〈東大寺のお水取り〉で、僧侶が作る椿の花のための紅花で染めた赤い紙を毎年納めている。

来年からは、その役目が六代目吉岡更紗さんのものとなる。

吉岡幸雄先生は急逝されたが、六代目更紗さんは、吉岡先生のもとで長年修行されてきた。

心配には及ばぬのである。

年齢と共に世に長けて洗練された佇まいを〝灰汁の抜けた人〟と云うと、吉岡先生のある文章の記述でみた。

私にとって吉岡先生は、まさに〝灰汁の抜けた人〟であった。

どこかで「こそばいわ」という先生の声がしそうである。