令和元年 立秋

新しい朝が来た

大人の『ラジオ体操』

立秋

立秋_名のみ秋の時候、連日、原則運動禁止という熱中症注意報が出る。

こんな酷暑の日でも、夏が思わず気を緩めたかのように穏やかな表情を漂わせ、涼やかな風が流れて凌ぎやすいひとときを与えてくれることがある。

それは東雲のあとの早朝や、陽が落ち切った夜半に、季節にそぐわない涼風とともにやってくる。

最初にこのひとときを感じたのは、小学生の時分。夏休みの日課『ラジオ体操』が始まる前後の時であろうか。

新しい朝が来た

あさ6時30分から始まる『ラジオ体操』にあわせて飛び起きた私は、その日の分の肝油ドロップを口にしてからラジオ体操が行われる駅前の広場に駆けつける。

おっと、参加の証しを押してもらうスタンプ帳を忘れずに—

広場には近所の友だちがもう集まっている。

『ラジオ体操の歌』の前奏が流れ出すと、気をつけをして歌い出す。

——新しい朝が来た 希望の朝だ

喜びに胸をひらけ 大空仰げ

ラジオの声に 健やかな胸を

この香る風にひらけよ それ、一、二、三

先ほどまでふざけ合っていた友だちが、直立不動で真面目に歌っているのが、おかしい。

この歌の作曲は「藤山一郎」、作詞は、デビュー曲『河童ブギウギ』や『東京キッド』『悲しき口笛』など、初期の「美空ひばり」に多くの曲を提供した「藤浦洸(こう)」である。

しかし健全である。誠に健全である。

—香る風に向けて健やかなる胸をひらけ と歌う。

齢を重ね世俗に塗れたわが胸は、今となっては申し訳なくて、とても香る風に胸をひらけない。

私たちの頃は『ラジオ体操第一』に続いて『ラジオ体操第二』が放送されていたと記憶しているが、現在は『第一』と『第二』の放送時間に結構間があるらしい。

『第二』が終わると、その日の欄にスタンプを押してもらってから、家に戻り朝食を食べた。

朝食の食卓には〝炊きたてのご飯に味噌汁、焼き魚、卵焼き、お新香や納豆〟という、これ以外に朝食があるのだろうかというくらいに同じ献立が、毎朝並んだ。

我が家の朝食に「パン食」が加わるのは、まだまだ先の話だった。

そして朝食を食べ終わった頃から、夏は本格的に目を覚まして暑い1日が始まるのであった。

もうすぐ、魚売りのおばさんが、後ろに水槽を備えたリヤカーでやってくる。

子供達の時間も、また、ここから始まる。

『ラジオ体操』で一旦別れた友だちと再集合だ。

子供の頃は、夏の日の朝の、ラジオ体操—朝ごはん—再集合という一連の流れる時間が好きだった。

一緒に体操をしてから、それぞれの家庭の、それぞれに違う朝ごはんをいただいて、また一緒になって遊ぶという過程がよかった。

これから1日が始まる準備のような時間、この時だけは涼しく凌ぎやすい、やがて1日は動き出して暑い季節の姿を取り戻すこの境目を愛していた。

この感覚を取り戻したのは、神宮前に事務所兼住居を借りた時だった。

新たな『ラジオ体操』の時間

その時期、私は持病の痛風の調子が優れず。

医師から適度な運動をするように忠告された。

しかし、痛風の厄介なところは、過度な運動は却って良く無いというところだ。

そこで、毎朝の明治神宮への参拝を自分に課した。

大人の『ラジオ体操』と云ったところだろうか。

その当時私が借りていた部屋から、表参道を真っ直ぐ上がり、明治神宮までは約1km往復で2km。

原宿駅近くの南鳥居を潜り南参道を大鳥居まで、社殿に参拝してから北参道脇の道を宝物殿や武道場・至誠館のある北側の亀石を横目にして通り、それから西参道の脇道を「常磐の森」へと入る。

「常磐の森」を通りずぎると道は初めに潜った南鳥居へと出る。

これで明治神宮1周の約3km、所要時間40分間の道のりである。

部屋から明治神宮までの往復40分と合わせて80分間の道のりを、台風などで雨風が強い日や、雪の日などを除いて毎日参拝した。もっとも、なによりくじけそうになるのは空の具合よりも、宿酔いの我が身の具合がよろしくない時なのであるが。

この毎朝の日課は、飽き性の私にしては案外長く続いた。

やはりただ歩くというのではなく、参拝をするという目的を定めたのが良かったのだろう。

早朝6時前に部屋を出て、大鳥居を潜ってから手と口を雪ぎ社殿で柏手を打つ。

これを毎朝繰り返すことで、ああ今日も1日が始まるのだなと実感するようになる。

気持ちの切り替えの苦手な私にとっては、良い1日の区切りとなった。

昼間は若者で賑わう表参道も、早朝6時には静まり返っている。あと2時間もすればここに人が溢れかえるという道を歩くのは、なんだか心持ちが良い。

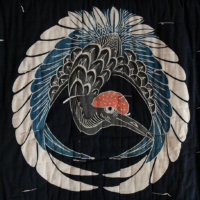

明治神宮を訪れて「常磐の森」を歩いたことがある方はご存知だろうが、鬱蒼と茂った参道はまさに山道で、自分が一瞬の間にどこか地方の山奥に迷い込んだような感覚に襲われる。

木々の枝葉が陽の光を遮り、薄暗くほとんど人が通らぬ道をひとり歩くのは、なかなかに心細いものである。

わずかな不安や慄きを感じながら歩いていると、道の脇でガサゴソと小動物の動く気配がするときがある、そんな時は思わず足取りが早くなる。実際、東京都心のこの森にはタヌキなどが棲息している。

早朝ではあるが、森の〝物の怪〟の息吹を感じた想いがするのである。

まあ、これを文字通り〈疑心暗鬼〉と云うのだろうが—

明治神宮の広大な敷地は、もともと加藤清正の息子忠広の下屋敷であったが、その後、彦根藩井伊家の下屋敷となった。

加藤家の下屋敷であった名残として、清正が作ったとされる井戸「清正井」や清正が散歩の際に腰掛けたとされる「亀石」(諸説あり)などが残る。

この地に明治天皇を祀る明治神宮の設営が決まった後、この地に永遠の森「常磐の森」を誕生させるという計画で大正四年より造営工事が開始された。

70万平方メートルという広大な敷地に、全国から10万本の木が奉献されて、延べ11万人にも及ぶ青年団の勤労奉仕により植林することによって、代々木の杜が誕生した。当時、木の種類は在来種等を含め365種だったが、東京の気候にそぐわない種類もあり、現在では234種類になっている。平成25年の「鎮座百年記念明治神宮境内総合調査」では、日本新発見の昆虫(ジングウウスマルヒメバチと命名)が報告されたほか、数多くの絶滅危惧種や、都会には珍しい生物がいることが報告されている。〈明治神宮HPより〉

毎朝歩いていると、声を掛けることはないが、軽く会釈をする程度には顔なじみになる方もいる。

よくお見かけする中に、俳優の「山本学さん」と「小林桂樹さん」がいらっしゃった。

「小林桂樹さん」は、ゆったりと神宮の森を味わうように歩いていらしたが、一方「山本学さん」はかなりの早足で、体力を維持されるのが目的で歩かれている様子だった。

後ろからスタスタとやってくる「山本学さん」は、あっという間に私を追い越して、その姿は道の先に消えるのだった。

長い舞台公演などを乗り切るには、やはり体力が必要になるだろうし、歳を重ねるほどに、体力を維持するためには日々の努力がより欠かせないのだろう。

俳優という商売も、なかなかに大変な商売なんだなと、トロトロと歩く若輩者は、初老の俳優の背に敬いの眼差しを注ぐのであった。

人の能力というのは、その環境と心の有り様によって発揮される大きさが変わってくるのだろう。

早朝の日課を続けている時期、私の大きくはない能力もその他の時期に比べれば発揮されたようで、仕事はすこぶる順調に捗っていた。

一方、陽が落ち切った後の涼やかな時間であるが、立秋のこの時候では『夜の秋』という名がついている。

夏の夜に気まぐれのように現れる秋の夜のような一瞬、このひとときを感じたのは、大人になってからしかない。

それも酔いがかなり廻っているときに限ってである。

したがって、ロクなことをした覚えがない。

夜にやってくる、季節外れの心地よい瞬間は、どうも私の平常心を失わせ、狂わせるようである。

唯々反省あるのみである。