平成三十年 大雪

真紅の跳ね馬Ⅰ

イタリアの至宝

大雪の冬ごもり

12月第1の節気は「だいせつ」である。

大(おお)雪(ゆき)と書く、しかし3日前東京は23.4度を記録した。

「大雪」の冬籠りどころか「小暑」に近い、着物だったら「袷」よりも「単衣」である。

季節感が噛み合わない。

本来「大雪」のあたりの季語は、「冬籠り」「息白し」などで

蕪村に〝冬ごもり 心の奥の よしの山〟とあるように、冬のこの時期は、家の中、心の中、胸の内に春を思い浮かべ季節を待つ楽しみとする候である。

家の中に籠るということからか、この時期の季語には食べ物に関するものも多い。

代表的なものに「熱燗」「蕪」「煮こごり」「雑炊」などがあり、体の芯を優しく暖めてくれるイメージのものが多くある。

冬に限らず、食べ物と季節の想い出は同じ引き出しにある。

今回は、食べ物と場所と人とモノが結びついた想い出である。

モデナ名物、数々あれど

17年前の冬、私はヴェネツィア発のユーロスターをボローニャで降りた。

美食の国イタリアの美食の都ボローニャ_バブル時代、知人の金満家の妻は理想の食都を見つけたと、初秋の時期に一ヶ月間長逗留した。

帰国後、彼女がイタリアに渡る前の体型を取り戻すのに半年を要したが—

そのボローニャを素通りして、ローカル線に乗り換えてモデナへ向かった。

食都ボローニャに劣らず、住民わずか17万人足らずのモデナにも名物料理が多い。

前回紹介したバルサミコを始め、微発泡性の赤ワイン「ランブルスコ」、豚の足の皮に肉を詰めた「ザンポーネ」、小さなパンケーキのフライ「ブルレンギ」、鳩のシチュー煮とキノコを詰めたコメのプディング「ボンバ・ディ・リーゾ」、詰め物をして揚げたサンドウィッチ「モデナ風ポッコンチーニ」、「モデナ風茹で肉の盛合せ」、牛肉とハムの混ぜ物で包んだソーセージ「コテキーノ・イン・ガレラ」、ドルチェにも「モデナ風マカロン」「鳩の形のコロンバ」「黒タルト」「ペンゾーネ」_などなどがある。

これらのほとんどは、以前バルサミコの取材でモデナを訪れた際にご馳走になったもので、思い浮かべるだけで涎が出てくる_と、なんと今回はモデナをも素通りして、次なる目的地がある。

後ろ髪を引かれながら、モデナの中心部から中世の城門跡の広場を出ると、やがてランブルスコの葡萄畑が一帯に現れる。

途中、通りから脇道を入ると「ルチアーノ・パバロッティの生家」が一般開放されていて見学することができるが、こちらも今回は素通り。

畑が途切れると車はマラネッロの街へと入り、その可愛い街並みをやりすごすとそこはもう今回私の目指した〈フェラーリ〉の敷地である。

フェラーリ・ミュージアム/Galleria Ferrariの前では、約束通り当時の館長ペルフェッティ氏とF1スポンサー課のタッフィオリ氏の二人が待っていた。

ギャラリアをひと通り見学した後、昼食となり、当時フェラーリF1チームの専属ドライバーであったM.シューマッハがマラネッロ滞在中は毎日来るという敷地内のトラットリアに案内された。

弁当を持参していない従業員も利用する店内はごった返していた。

石壁には一面に歴代のFIマシンとドライバー達、レースの瞬間の写真パネルが貼られている。窓の外にはテスト走行用のコースも見える。

今まさに自分がフェラーリの中心にいるのだと実感させられる場所だ。

社員食堂の延長くらいに想像していたトラットリアの料理は、すこぶる美味かった。

試しに、シューマッハもよく頼むというお勧めを聞いて、「牛肉のカルパッチョ」を頼んだ。中心がほどよくレアで、その上にルッコラと薄切りのパルミジャーノ・レッジャーが乗り、当然のごとくバルサミコがたっぷりとかけてあった。

これには、本来どちらかというとフルボディに近い赤ワインだろうが、昼間には微発泡のランブルスコがちょうど良かった。

パスタは、キノコのクリームソースのショートパスタ・リガトーニ、この後のインタビューのことを思い、二人が勧めるメインをパスしたことを今では心底悔やんでいる。

海外で逃したご馳走ほど、尾をひくものはない。

ドルチェとエスプレッソが終わる頃には、シューマッハが毎日来るというのは、誇張ではないことを料理が語っていた。

さて、いよいよ工房の見学である。

イタリア人のクルマ好きは有名であるが、その彼らにとって、フェラーリは「誇り」であり「宝物」のような存在である。

もはや、彼らにとってのフェラーリは、単なる自動車という枠を超えたイタリアの「文化遺産」である。

故あって免許を持たず、車を運転することにほとんど興味のない私も、イタリアの「美術工芸品」としてのフェラーリとそれを作る「職人」には強い関心があった。

当時、フェラーリ工房には、F1制作チームと8気筒エンジンタイプと12気筒エンジンタイプの車体生産チーム、車体組立用部品のセットアップチームの4チームがあり、それぞれに工房が別にあった。

当時取材をさせていただいたのは、8気筒エンジンタイプの車体生産チーム/Team 8 Cilindriの工房だった。

工房の入り口から奥に進むにつれ、ショールームといっても通用するくらい工房の中が綺麗なことに驚いた。

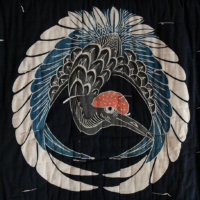

まず目を引いたのは、工房で働く職人が着ているツナギ(もちろんフェラーリのマーク入り)が等身大の大きさのガラス・ショーケースに飾られていることだ。

「これは、なんのため」と聞く私に、案内人は「美しいから」と答え

「このツナギを手に入れるには」と続ける私に、案内人「フェラーリに入社いただくしか手立てはないですね」

「そこをなんとかなりませんかね」と厚かましい私、案内人「ハッハッハ」でこの件の会話は強制終了された。

作業スペースには、生産ライン〝らしき〟ものがあり_(らしき、というのは我々が想像するスピードでは全く動いていないから)、ラインの正面にはガラス張りのオフィスのようなものが設けられ、その中にはエンジニアとドライバーらしきスタッフがいた。

目を疑ったのは、その生産ライン前のガラス張りオフィスの正面に、F1の車体が飾られていることだった。

「F1の車体がなぜここに」と私、「美しいから」と案内人は再びの答えの後に

「まあ、あとは職人たちのモチベーションも上がりますし」

なるほど作業をしている職人全員から見える位置にちゃんと置かれている。

私「触っても良いですか」、案内人「ダメです」、「やっぱり」と私

生産ラインの中から、長身のマオリツィオ・マカレージさんが現れた。

こちらの事前のリクエスト「フェラーリの生き字引のような人に話を聞きたい」というリクエストに、フェラーリ広報が太鼓判を押しセッティングしてくれた人だった。

マカレージさんは、8気筒エンジンタイプ・チーム/Team 8 Cilindri90名を束ねる全責任者(親方)である。