令和四年 立夏

高貴なる密航者

ふたたびの画学生

めでたき陽数

立夏_爽やかなる夏の気配が立ち、漂い始める時候である。

立春(今年は二月四日)から八十八日が過ぎた五月二日が「八十八夜」であった。

八十八夜は、霜が降り農作物に被害を及ぼすことが無くなる時期となるため、田の苗代の準備を始めたり、畑作物の苗を撒いたり、一番茶葉を摘んだりと〈農業〉での大切な区切りの日であるが、瀬戸内海の漁民は、この日を「魚島時/うおしまどき」と呼んで「豊漁期」の始まりとしており〈漁業〉でもまた大切な目安の日となっているそうだ。

八十八夜から三日後の五月五日が「端午の節句」「立夏」である。

「端午」の行事は、以前もこのコラムで記したが、中国から伝わったもので、五月五日がめでたい陽数である奇数の〝五(午は五に通ずる)〟が重なる日であるので、他の節句・三月三日の上巳、七月七日の七夕、九月九日の重陽と同様に年中行事のひとつとなった。

日本では当初、農業の祭事、田植えをする娘〈早乙女/さおとめ〉の禊(みそぎ)の行事と一緒になり、端午は〝女の子の祭り〟であった。

これが平安時代となって武芸を行なう行事の日となり、さらに時代が下って、端午の日に節供として用いる「菖蒲」の読みが〝尚武〟〝勝負〟に通ずるため、武士が我が子の武運を願う日となり、さらに江戸時代に幕府により「五節句」のひとつとして定められて、〝男の子の祭り〟として、武者人形や兜を飾り、鯉のぼりを立て、ちまきや柏餅を供し、菖蒲湯に入るようになった。

節句には〈人日の春の七草・七草粥〉〈上巳の桃の花・菱餅・白酒〉〈端午の菖蒲・粽・柏餅〉〈七夕の笹竹・索餅(さくべい)〉〈重陽の菊・菊酒・栗飯〉といったように、それぞれに供える供物の節供がある。

端午の節供である菖蒲・粽・柏餅のうち、〝柏餅〟は柏の葉が新しい葉が生えないと葉が落ちないことから、跡継ぎが絶えない子孫繁栄の願が込められたもので、〝菖蒲〟と〝粽〟の由来は、古の中国の楚の詩人屈原にちなむものとされているが、室礼の書物などを見ても由来については簡単に書かれているものが多く、説明の内容にも多少の誤差がある。

信用に足る正確な説明を探していたところ、中国大使館の公式ホームページに「端午節」としての説明を見つけたので、少し長いが以下にそのまま転載する。

「端午節」

農暦(中国での伝統的な暦法の名称/日本の旧暦にあたる)五月五日は端午節である。「端陽節」、「重午節」とも称されるこの祭日は中国古代の偉大な愛国詩人屈原氏記念から由来する。中国の唐の時代にはすでに「節分端午自誰言、万古伝聞為屈原」という詩句が歌われた。 紀元前340年に生まれた屈原氏は斉の国と携えて秦の国に抗争するという奇策をもって楚の国王に進言したが受け入れられず、讒言に陥られ左遷された。

紀元前278年五月五日、楚の国が秦の国に併合されたことを聞いた屈原氏は汨羅江に身を投じて亡楚に殉死した。当時、屈原氏の殉国を悲しく聞いた人々は舟を競い救いにかけたが失敗し、仕方なく棕の葉で糍(蒸したもち米をついて作った餅)を包んで川に投げ込んで魚を飼い、雄黄の酒を傾けて川に注ぎ悪竜を追いたて、屈原氏の遺体を全うとした。以来、端午節になって、ちまきを食べたり、竜舟を競ったり、雄黄の酒を飲んだり、香り袋を着けたり、よもぎを掛けたりするのが人々の習わしとなってきた。

この日,薬草を摘み,家の門には艾(よもぎ)で作った人形や虎,あるいは菖蒲(しようぶ)で作った剣をかけ鍾馗(しようき)の絵や五毒(サソリ、ムカデ、ヤモリ、ガマ、ヘビ)を食っている虎の絵を貼って邪鬼の進入を防いだ。また菖蒲酒や雄黄酒(イオウを混ぜた酒)を飲み、無病息災を祈った。艾、菖蒲、雄黄などは、その香気や薬性によって邪気悪霊を払うことができると信じられたのである。「中国大使館HPより」

国を憂い入水した詩人の供養、その行事が「端午節」として、およそ二千三百年続いているというのも遥かなる話であるが、やはり屈原という詩人の生涯のあり方が、人々の心に深く響いたということであろう。

長い中国の歴史の中だからこそ、生半な善政や詩歌の制作ではここまで長きに渡り続くことはなかろう。

人は〈何を為したか〉ということよりも、〈如何に生きた〉かということの方が、人々の心には残るということか。

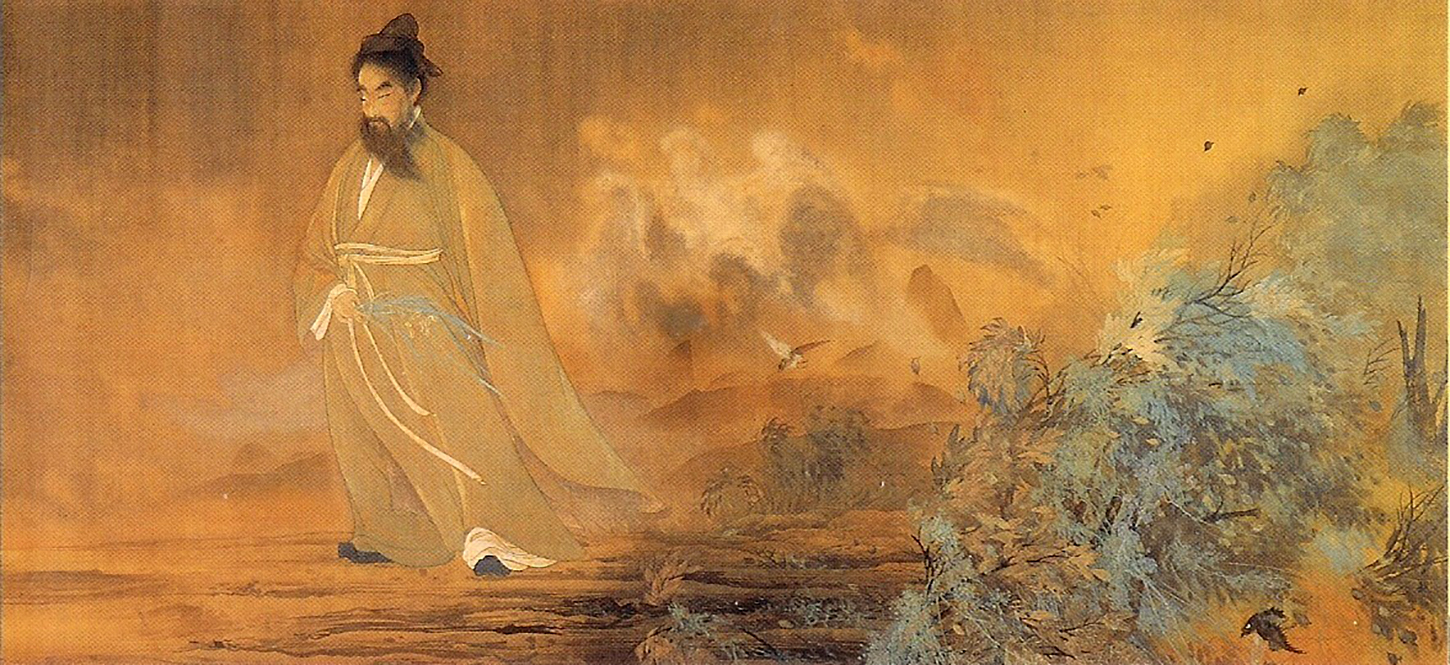

横山大観『屈原』

鑑真和上と東山魁夷

五日の端午の節句の翌六日、763年に鑑真和上は入寂した。また、その1236年後の1999年同日に東山魁夷が永眠している。

この遠く離れた時代の二人には浅からぬ縁がある。

鑑真和上は、遣唐使として唐に渡った留学僧の栄叡と普照に日本で戒律を授ける僧の派遣を請われ、弟子のなかから志願する者の居ないのをみて、

「何ぞ身命(しんみょう)を惜しまんや 諸人(もろびと)行かざれば 我即ち去くのみ」

と、すでに歳五十五、唐では名高い高僧であったにもかかわらず、鑑真は自ら日本に行くことを宣言する。

当時、日本への航海は「地獄の門」を呼ばれるほど過酷な旅で、鑑真は、十二年の間に五度の渡航を試み、六度目の754年12月20日にやっと薩摩秋津浦にたどり着く。

日本に上陸した際、六十七歳の鑑真の目は光を失い、盲しいていたほど「艱難辛苦」の旅であった。

薩摩から平城京に入った鑑真は、東大寺に設けられた戒壇院において、聖武太上天皇や孝謙天皇、多くの僧侶に戒を授けた。

やがて、鑑真が開基した唐招提寺講堂の棟梁が折れる夢を見て、鑑真の入寂が近いと悟った弟子の忍基は、師の寿像(生前に作っておく像)を作った。それからほどなくした763年5月6日に鑑真和上は入寂した。

名を為し、誉を得ている人間が、己の信ずるところにより、その全てを投げ出して、盲目となるような艱難辛苦の旅の末行き着いた見知らぬ国で、己の使命を果たす。

これを〈不惜身命〉と言う。

鑑真が渡航した当時の唐では、日本に渡ること自体が国禁であり、いわば密航であった。れっきとした法令違反であり、掟破りの行為である。

ちまちました法令の遵守を謳い、コンプライアンスがどうのと声高に叫ぶくせに物事の本質からはどんどん遠ざかっている現代との違いはどうだ。

自らの信ずる道に身命をかけた鑑真和上の精神と、それを現した坐像は人の心の奥を打つ。

現在、国宝〈鑑真和上坐像〉は厨子に収められて、唐招提寺御影堂の松の間に鎮座している。

この松の間を含めた〈鑑真和上坐像〉を取り囲む空間に、東山魁夷は1971年から1981年の10年間の歳月をかけて障壁画を描いた。

その数、襖絵六十六面(山雲八面・濤声十六面・揚州薫風二十六面・黄山暁雲八面・桂林月宵八面)の他に、壁二面、厨子扉絵三面という規模である。

この制作のため魁夷は日本全国40箇所以上を取材・スケッチのために訪れ、また中国へは、まだ簡単に中国渡航ができる時代ではない中、三年の歳月をかけて22箇所に取材スケッチ旅行をして、数多くのスケッチと習作を残している。

唐招提寺御影堂障壁画は、東山魁夷にとって生涯の大作である。

しかし、魁夷はこの障壁画完成後「時は流れて障壁画もよごれ、きずついてくることは当然であります。時というものは最大の芸術家であります。(中略)絵画というものは、あの和上の御尊像のような乾漆の像とちがいまして、そんなに長く持つものではありません。おそらく四百年というような歳月がたてば、あるいは消滅するものとも思われまけれども、しかしそれは、もちろん私にとってしあわせであります。私は、ただひたすらに純粋な気持ちでお描きしたということが、いちばん大事なことである、と思うからであります。/『日本の美を求めて』」と述べている。

鑑真和上と東山魁夷については、平成三十年霜降のコラム「偉大なる画学生のはなし」でも書いたので一読いただければ幸いである。(しかし、このコラム中に、東山魁夷は障壁画制作中の10年間他に作品を描かなかったように書いているが、実際は、『白馬の森』『緑響く』といった魁夷を代表する作品なども多数発表しており、誤りであったので訂正したい)

天は、国が窮した時、歴史の転換期などの司司に必要な者を遣わす。

日本という国にとって鑑真和上がそうであろう。

遥か遠く唐から盲目になりながらもやってきて、仏教という国自体の思想・哲学の礎を築いてくれた鑑真和上に感謝はしきれない。

その鑑真の鎮魂のため、真摯に障壁画作成に没頭した東山魁夷にも感謝である。

鑑真和上と東山魁夷は、13世紀という時間の隔たりがありながらも、障壁画を通して対話していたのではあるまいかと想う。

その二人が、五月六日という同日に没しているのは、偶然とは私には思えないのだ。