夢魔の棲まう街 その八

朝の微睡み Doze

ジャンニの出で立ちは、ブラックスーツに白シャツというホテルマンの制服から、ハンドメイドらしいブルーの麻のシャツの裾を、薄いグレーのモヘア地のスラックスの上に出し、素足に紺色のリザードのスリップオンという、フィレンツェの伊達男の姿であった。

多分、スラックスの後ポケットには、ペルソールの黒いサングラスが入っているだろう。

朝の光のせいか、短髪に刈り込んだ金色がかった栗色の癖毛と、頬と顎の無精髭が、昨夜よりは艶やかに見える。

私はジャンニに、食堂の老夫婦にはしなかった質問をした。

ボンジョルノ、夜中の雷雨は凄かったね。

彼は一瞬驚いた表情をして視線を外したが、再び私の目を見て、いや夜中に雨は降っていないよ、と予想通りの答えを返してきた。

帰るところだが、新しい部屋の用意ができているので案内する、という。

再び、ジャンニの後から階段を上ると、昨夜の猫が私を見上げている。

黒猫かと思っていたのが、濃いグレーの毛並みの猫だった。

なんだか、ジャンニといい、猫といい、ホテルの建物までも、夜と朝では別の物のように見える。

新しい部屋は、私ひとりが過ごすには、かなり余裕のある大きさだった。

石造りの壁と天井には、太い梁がむき出しになっていて、床は木製の象嵌細工で幾何学模様が描かれている。

左側の壁には大きなワードローブとアンティークのテーブルと椅子、右側の壁にもアンティークの袖机と椅子があり、テーブルと机の下にはペルシャ絨毯が敷かれ、天井の梁からはシンプルなシャンデリアが下がっていた。

バスルームにはありがたいことに、大きなバスタブが備えられている。

だが、なんといってものこの部屋の主は、正面の壁際にある天蓋付きのクイーンサイズのベッドだった。

裾がレース模様の白い布に囲まれたベッドは、女性連れならまだしも、今夜は男ひとりでここに寝るのかと思えば、気恥ずかしさの方が先に立った。

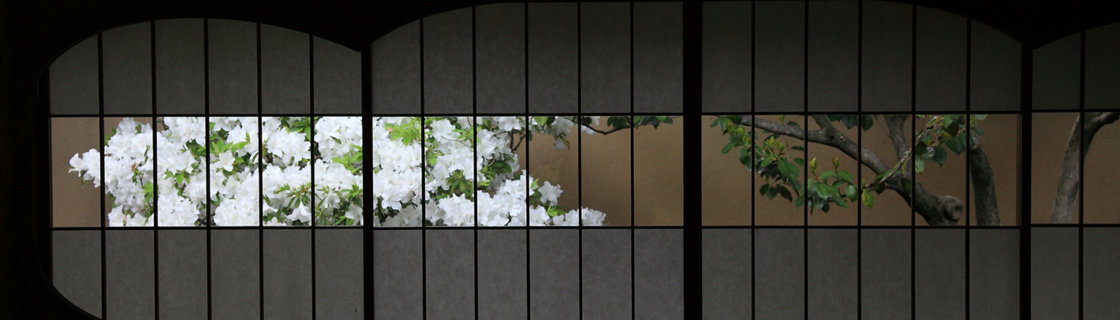

ベッドの脇には、木枠にガラスがはめられた観音開きの窓があり、窓の外には食堂のベランダから見た糸杉に囲まれたオリーブ畑が見える。

相変わらず、馬は同じ糸杉の下で草を喰んでいる。

開け放たれた窓から吹き込んだ風が、ベッドと同じ裾模様のレースの白いカーテンを揺らしている。

私は、天井窓がないことに、少しホッとした。

ホテルを散策するためジャンニとレセプションに降りた。

ファサードから鉄扉を潜って外に出ると、昨夜は闇に隠れていた広い庭に出た。

庭といっても、門までの縦50メートル、奥行き30メートルの平地に芝生が貼られただけの何もない広場だった。

ホテルに改築される前は車溜まりだったのを、ガーデンパーティや結婚式が行われられるように変えたのだと、ジャンニは説明した。

結構人気があるようで、今週末にもガーデン・ウエディングがおこなわれるという。

鉄の門に並ぶように、これも鉄製のバードゲージがある。縦横7−8メートル、奥行き3メートルほどの大きなゲージに、トスカーナの樹木にヤツガシラやハクセキレイ、カケスなどの鳥が遊んでいる。

昨夜、地平線のように見えたのは、芝の広場の端がテラスとなっていて、2メートルほど下にはプールがあった。

プールの四隅の角は半円のアーチになっていて、その芝生の弧の中心には大きなテラコッタ(素焼き)の壺が置いてある。

プールの向うに、草が生い茂った崖に近い急勾配の斜面が現れ、傾斜がなだらかになったあたりから葡萄畑がずっと下の方に続いていが、この場所に立ち、葡萄畑を見るものはいない。

目の前は、昨夜も立ち尽くした、美しきフィレンツェのパノラマが広がっているのである。

昨夜は、月光の中に漆黒のシルエットを浮かべていた建造物の姿が、今はキューポラの赤い瓦一枚一枚まで見て取れる。

左から、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会〈S.M.Novella〉、サン・ロレンツォ教会〈San Lorenzo〉、メディチ宮殿〈Palazzo Medici〉、サン・ジョバンニ洗礼堂〈San Giovanni〉、大聖堂〈Duomo〉、ヴェッキオ宮殿〈Palazzo Veccio〉、ウフィッツィ美術館〈Galleria degli Uffizi〉、ポンテ・ヴェッキオ〈Ponte Vecchio〉などのフィレンツェの宝物が一望できる。

街の背景には、古代エルトリア人の里フィエーゾレの緑が映える丘が連なる。

この景色こそ、まさに絶景〈Bello Suguardo〉誰もが心奪われる場所に違いない。

確かに、愛を誓う儀式を行なうのに、ここ以上に演出効果のある場所はないだろう。

私が絶景を堪能している間、ジャンニは一旦ホテルに向かい、戻ってきたときには、白い円柱の筒のようなものを抱えていた。

それは、円筒のクッションとバスタオルほどの大きさの白い布が一体となったもので、布の中央にはホテルの紋章が生成りの糸で縫いこまれていた。

ジャンニは、その布付きクッションをプールサイドの芝の上に広げて、ここでゆっくりパノラマを楽しむと良い、それではまた夕刻に〈Ciao Doppo〉、と言って帰って行った。

腰をおろすと、プールの水面のゆらぎに光が反射して、鼻がむず痒い。

初夏の光を浴びながら、芝の匂いに包まれて、このまま二度寝できたら、どんなにか幸せだろうと思ったが、残念ながら中央駅に人を出迎えに行かなければならない。

15分ほど微睡(まどろ)んでから部屋に戻り、身支度をして、昨夜のタクシーを呼んだ。

その九へ続く 編緝子_秋山徹

編緝子_秋山徹