西條八十/古関裕而

昭和歌謡_其の127

戦意高揚歌謡のヒットメーカー 西條八十/古関裕而

『比島決戦の歌』 by コロムビア合唱団

『若鷲の歌』 by 霧島昇

情緒のかけらもない

前回、林伊佐緒がみずから作曲した、軍歌=戦意高揚歌謡の筆頭格!『出征兵士を送る歌』の歌詞を載せました。……その中に【歓呼は高く天を衝く】という一節がありまして。

♪~わが大君に召されたる

生命光栄(はえ)ある朝ぼらけ

讃えて送る一億の 歓呼は高く天を衝く

いざ征けつわもの 日本男児~♪

天皇陛下に召集された栄光を誇らしく胸に秘め、いざ出征せんという当日の朝、その志を心から褒めて見送る1億(実際は7500万人)国民の、喜びの声は高らかに轟いて、まさに天空を衝くほどだ。さぁ行きたまえ兵士よ! 日本男児よ!

まぁ、そんな風な意味でしょうか。それにしても……、口語(現代語)に比べて、文語の七五調特有の語呂(ごろ)の良さってものは、たまらんものがありますね。その言葉の「意味」よりも先に「音」が意識に強く絡みつき、気づけば〝その気〟になっちゃう! といいましょうか。

軍歌という流行歌が、もし口語で書かれていたならば、軍部が意図したはずの戦意高揚の洗脳効果は、さほど強く作用しなかったんじゃ? と私は勝手にそう感じます。

洗脳……。いやいや「戦時中だから」でも「遠い昭和の話じゃん」でもありますまい。つい昨日の、コロナ騒動を忘れてもらっちゃ困ります。

政府が当初、全国民に向けて発したのは、あくまで自粛の「要請」であって「命令」じゃない。断じてない。なのに生真面目かつ、ついつい周囲の空気に流されやすい国民性がフルに発揮されるところは、嫌になるほど戦時中と一緒だったじゃないですか。

すっかり気持ちが揺さぶられ、気付けば巷のどこもかしこも、猫も杓子も「自粛せざるを得ない」空気が蔓延し。そのうち……さ、誰に頼まれたわけでもあるまいにね、大日本国防婦人会のオバンよろしく、みずから政府の番犬になりたがるオメデタキ自粛警察とやらが、自粛に抗う人たちを「このぉ非国民!」と罵り、正義の拳を【天高く】突き上げていやがった! 洗脳以外のナニモノでもないでしょ。

ですからね。私がこれから紹介したい作詞家1人、作曲家1人も、最初から戦意高揚の意図【のみ】で制作される歌謡曲に、積極的に関わりたかったかどうか? そんなことは私にもわかりません。

ただね、洒落でも冗談でもない、あくまで歴史上の事実として、時代の動きや巷の空気とやらに、知らず知らず洗脳されてしまったんじゃね? としか考えられない……、流行歌謡曲としての情緒の欠片もなく、それどころか文字を直視する気も失せるような、こんなミモフタモナイ軍歌を、2人はコンビを組んで世に送り出すのです。

栄冠はボクに輝く

♪~決戦かがやく 亜細亜の曙(あけぼの)

命惜しまぬ 若桜

いま咲き競う フィリッピン

いざ来いニミッツ マッカーサー

出て来りゃ地獄へ 逆落とし~

(中略)

御稜威に栄ゆる 兄弟(はらから)十億

興亡岐(わか)つ この一戦

ああ血煙(ちけむり)の フィリッピン

いざ来いニミッツ マッカーサー

出て来りゃ地獄へ 逆落とし~♪

日本軍は昭和19年(1944年)10月20日、フィリピンはレイテ島において、アメリカ軍とのかなり激しい陸上戦闘状態に入るのですが、その勝利を祈願して制作された軍歌、『比島決戦の歌』です。

歌詞を書いたのは、流行歌の作詞のみならず、純粋な現代詩を書く作家として、中学高校で使う国語の教科書にかならず名前が載るほど、日本の芸術文化に欠かせない存在の西條八十。

メロディを書いたのも、音楽業界の〝超〟ビッグネーム、服部良一や吉田正とならび、昭和歌謡史に欠かせない存在の古関裕而。毎年、春と夏にNHKで生中継される「全国高等学校野球選手権大会」のテーマ曲、『栄冠は君に輝く』の作者でもあります。

敗戦後、2人ともGHQ(連合国軍最高部)から戦犯の疑いをかけられ、取り調べを受けます。そりゃそうでしょう。かのマッカーサーを「地獄へ逆落とし」にしてやる歌なのですから。

レイテ島の闘いは、戦う前から日本軍の「負け戦」だった、というのは世界史の教科書的にも正しいでしょうし、最前線の兵士たちは、そんなこと、とっくに悟っていたはずです。

でも何ひとつ本当のことを教わっていない、知らされていない日本国民は、この歌の、脳天気とばかりにミョ~に明るい曲調に、すっかり気持ちを揺さぶられ、真面目に「贅沢は敵だ!」を頑なに守り、ひたすら「欲しがりません勝つまでは」を唱えていたわけでしょう。

敗戦後の検証によると、実は西條八十は、歌詞を「〝こう〟は書いてない」らしく、実際には「レイテは地獄の三丁目、出てくりゃ地獄へ逆落とし」と書いたものを、軍部が歌詞の中に、アメリカ海軍の「航空母艦ニミッツと、マッカーサーの名前を入れろ!」と強く要求したのだ、と。でも西條はかたくなに拒絶したため、軍部の誰かが勝手に書き換えた、……のだと。

この弁明によって西條の戦犯の嫌疑は、晴れたのだそうですけれど。

私は「だからナニ?」と強く憤ります。早稲田大学の文学部英文科を卒業し、大正8年(1919年)、28歳の時に自費出版した第一詩集『砂金』の高評価により、象徴派詩人として文壇の仲間入りを果たしつつ、フランスに渡り、名門ソルボンヌ大学でフランス文学を学んで強い影響を受け、著名な詩人・ポール・ヴァレリーらと交遊を果たした、……ような、日本を代表する〝芸術家〟の1人が、こともあろうに ♪~地獄へ逆落とし~♪ なんて、便所の壁の落書きに等しい猥雑な「ことば」を、わざわざ書きやがった。これが罪でなくして何としょう? マッカーサー云々の問題じゃない。

【塗りひろがるラックの白晝(ひる)の

懶(ものう)きに、――

蒼白(あをざ)めた巨大な蝶は

野のはてに、たゞ一本(ひともと)の

楡(にれ)の梢(こずえ)によぢのぼる。

(中略)

曇り日の、光澤(つや)なき雲にいろひて

紅くゑみ割(わ)るゝ觸角の

そのひまに

鳴る、鳴る、午(ひる)の鐘 鳴る。――】

前出の『砂金』に収録の、「正午」という詩。28歳で繊細な感性の赴くままにコレを書いた西條は、それから24年後に【地獄へ逆落とし】の歌詞を書く。いやいや、軍部の強い要請で「書かせられた」ことを第三者が認めてやりゃあ、彼の心持ちは救われるのか?

そもそも西條は何故『比島決戦の歌』の仕事を引き受けたのか? 時代の空気に飲み込まれ、たとえ洗脳されたにせよ「書かない!」という選択肢は、なかったのか?

相方の古関裕而は、この件について、戦後だいぶ経てから、自伝的なエッセイの中で、作曲家として生き残るためには「軍部の要請に従うしかなかった」、「仕事を失うことが怖かった」などと、これまたミモフタモナイ本音を吐露しています。

彼の作曲家としての人生……、NHKの朝ドラ『エール』でも描かれましたが、作曲の技法はあくまで独学でありましてね。音大できちんと「学べなかった」タイプの作曲家です。そこは、……そこだけは、かの名門ソルボンヌ大学へ留学したのち、詩人で名を成した西條との大きな違いでしょう。

昭和歌謡史に名を遺す著名な作曲家で、同様な〝出自〟なのは、吉田正といずみたくですかね。クラシック音楽にまで広げると、武満徹がいましょう。決して珍しくはありません。ちなみに令和の現在でも、欧米の一流オーケストラがこぞって演奏したがる、日本の作曲家の筆頭格が武満だそうです。

ただ、古関の場合、独学に加えて、デビューするまでの苦労も相当だったこともあり、「絶対にあの時代へ戻りたくない!」想いは、誰よりも強かった! ようなんですね。ネットに散らばる記事を無理やり集約させれば、少し前までは、作品をあちこちのレコード会社に持ち込んでも持ち込んでも、一向に採用にならず、何度も絶望し、自暴自棄にもなった。

そんな自分が今、「ようやく注文仕事だけで食べられるような身の上」になった。「もちろん軍歌なんか進んで書きたくなかった」けれど、それでも戦時中に、自分が作曲家として認められて「大好きな音楽にどっぷり浸っていられるのは嬉しかった」。たとえ軍部の依頼だろうが「五線譜に音符を書いていられる自分は幸せだった」、「軍部に逆らってまで生きるという道を、私は選べなかった」……のだと。

まぁ結局は、西條や古関と同じ時代に生まれ育ってみなければ、本当のところはわからない訳です。数十年先に生きる誰かが、2020年早春からの足掛け4年ほど続いたコロナ禍を検証し、当時の政府のウイルス対策やら、われわれ国民のパニックぶりを、あくまでネットに散らばるデータをもとにして「こいつら何やってンだ? 意味わかんね」「ハッキリ言って馬鹿じゃん!」と嘲り笑うのも、私が西條と古関を「こいつらA級戦犯じゃね!」と罵るのも、その時点での現実を何一つ実体験してないという点では、同じ穴のムジナなのでしょう。

でもね、たとえそうであっても……、結果的に ♪~地獄へ逆落とし~♪ の西條、曲創りが「嬉しく」「幸せだった」らしき古関の2人が世の中に放った、幾つもの軍歌の歌声とメロディに背中を押されて、未来ある若者たちが戦地に送られたのも事実、ベラボーな数の命が奪われたのも事実。未来永劫、決して消えません。シノゴノそれぞれ個人的事情もあったろうが、消えない。

敗戦後、2人とも戦犯を逃れたばかりか、西條は紫綬褒章と勲四等旭日小綬章、古関は紫綬褒章と勲三等瑞宝章に輝きやがって。真っ当な神経なら、「私にはそんな資格はない」とかナントカ、みずから辞退したって罰は当たらんでしょ。

そんなわけで、古関がメロディを書いた「栄冠は君に輝く」は、正しくは「栄冠はボクに輝く」なのです。

つー嫌味を込めて、最後にそんな糞ボクコンビが世に送り出した軍歌を、もう1曲だけ紹介させてもらいましょう。

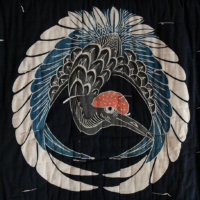

タイトルは『若鷲の歌』。発売は、『比島決戦の歌」より1年数ヶ月ほど早い、昭和18年(=1943年)9月10日です。スター級の流行歌手、霧島昇が熱唱し、たちまち大ヒットしました。

♪~若い血潮の 『予科練』の

七つ釦(ぼたん)は 桜に錨(いかり)

きょうも飛ぶ飛ぶ 霞ヶ浦にゃ

でかい希望の 雲が湧く

燃える元気な 『予科練』の

腕はくろがね 心は火玉

さっと巣立てば 荒海越えて

行くぞ敵陣 殴り込み

仰ぐ先輩 『予科練』の

手柄聴くたび 血潮が疼く

ぐんと練れ練れ 攻撃精神

大和魂にゃ 敵はない

生命惜しまぬ 『予科練』の

意気の翼は 勝利の翼

みごと轟沈した 敵艦を

母へ写真で 送りたい~♪

敗戦の2年近く前、外地での戦闘は何処もそれぞれ、すでにハッキリと「負け戦」だったはずですが、日本全国の上空に敵機が襲来して、軍事施設を中心にダダダダと猛烈に弾丸を打ち込んでくる、……ほどの恐怖を、まだ多くの日本人は、ひときわ子どもたち、若者たちは、味わっていませんでした。

さて予科練……、正式名称「海軍飛行予科練習生」。この練習生が身につける「七つボタン」の制服の格好良さは、戦時中に育った若い野郎どもにとっちゃ、「憧れなんてもんじゃない。もう、もう、堪らんもんがあった!」と、私は、昭和8年上州は前橋生まれ、幼少時代からガキ大将だったそうな、のカミサンの父親に、生前、直接聴きました。

「『若鷲の歌』の歌詞にも出てくるだろ、七つボタンって……。俺はまさにこの歌に背中を押されるような気分でよ、血判を押した直筆の志願書を手に、前橋の練兵場へ乗り込んだんだ。俺を予科練に入れてくれ! ってな。もちろんその場で追い返されたよ(笑)。当時の俺は、11歳になる手前だったはずだ。「坊主、まだ早い。でもお前のその血気は見上げたもんだ。数年後に待ってるぞ!」とね。アブネェやな、俺があと数歳上だったら、すぐに特攻へ持ってかれて、いまここにはおらん。あっははは、アブネェアブネェ」

多少のデフォルメはお許し頂きたいが、そんなようなことを語ってくれましたっけ。

古関が書いたメロディ……、もうね、前奏からしてノリノリのアップテンポで、戦意高揚をそのまま音符に直しゃ「こうなるんじゃね?」という、いかも勇ましい曲調でしょ。たとえ軍歌だろうが「大好きな音楽にどっぷり浸っていられるのは嬉しかった」っつー野郎の熱い情動が、もろ感じられるじゃありませんか。嗚呼、腹立つほどにね。

西條の歌詞もさ、♪~行くぞ敵陣 殴り込み~♪ だの ♪~大和魂にゃ 敵はない~♪ だの ♪~生命惜しまぬ『予科練』の~♪ なんか、これっぽっちも情緒がなくてさ。こいつぅ~、本当にフランス文学をかじってるのでしょうか(笑)? 疑いたくなるほど、表現がダイレクト過ぎますね。

これも、それも、【そんな時代】のせい、……なのでしょうか?

嗚呼、戦争は嫌だね。他に言いようがありません。……おしまい。

![]()

勝沼紳一 Shinichi Katsunuma

古典落語と昭和歌謡を愛し、月イチで『昭和歌謡を愛する会』を主催する文筆家。官能作家【花園乱】として著書多数。現在、某学習塾で文章指導の講師。